Libertad, liberalismo y democracia (y 3)

Bernat MUNIESA

¿Puede hablarse de democracia en sociedades donde existen amos y esclavos? ¿En sociedades donde parte de la ciudadanía está excluida por razones de sexo o condición social? ¿Puede hablarse en la actualidad de democracia en sociedades donde unos pocos controlan los mecanismos que permiten influir poderosamente en la opinión pública?

La democracia sigue siendo una aspiración de la humanidad.

Hannah Arendt

El tema de la democracia en sí misma, como forma de gobierno, reviste complejidad. Cuando a la democracia se le colocan apellidos, entonces deja de ser la democracia para ser otra cosa, pero ya no es la democracia. El fascismo italiano y la variante franquista impuesta en el Estado Español tras la Guerra Civil (1936-1939) se definían en ocasiones como «democracia orgánica». No eran la democracia. A las naciones de Europa oriental que, tras la II Guerra Mundial (1939-1945), quedaron integradas por la URSS en el llamado bloque soviético, se las catalogaba de «democracias populares». Tampoco eran democracias. El sistema capitalista que se desplegó en Estados Unidos desde finales del siglo XVIII y en Europa occidental a lo largo del siglo XIX adoptó, por temor a la potencia del Movimiento Obrero, un sistema democrático al que sumó el apellido de liberal. Naturalmente, tampoco eran democracias ni lo son en la época actual dominada por el neoliberalismo, a pesar de la intoxicación de los poderes políticos y mediáticos. Esa confusión fue y es letal para la democracia.

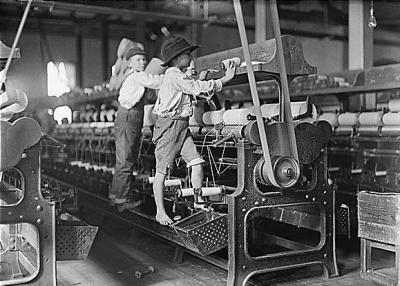

Repasando la historia, sabemos que es necesario remontarse a la Grecia clásica (siglos -VI a -IV) para hallar los orígenes del concepto democracia: fusión de demos (pueblo) con cracia (aproximadamente, poder). Fue en Atenas donde se instaló ese sistema, mientras que la vecina Esparta era una aristocracia. Sin embargo, la democracia ateniense era una falacia, pues la mujer carecía de acceso a las decisiones que sólo tomaba una élite masculina. Además, una democracia donde había esclavos, los ilotas, no podía ser una democracia. Conclusión: la tan exaltada democracia ateniense es un mito: fue una democracia oligárquica al servicio de unas élites privilegiadas que se turnaban en el poder, la pancracia. En Roma, durante la etapa de la República, es decir, hasta el siglo 1, cuando Octavio el Augusto proclamó el Imperio, funcionó asimismo un remedo del sistema político ateniense, esto es, una democracia oligárquica dominada por la casta militar.

Luego, con la descomposición del Imperio Romano se abrió la larga etapa de la Edad Media fundada en las alianzas entre los linajes de la nobleza feudal y la teocracia instalada en Roma con el Papado, que dio lugar a la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico. Dos dichos populares definen bien esa etapa: a) cuando Adán araba y Eva tejía, entonces no habían caballeros; b) el destino de los pobres es el mismo de las cabras, o vivir como cabrones o morir como cabritos. Sería necesario llegar al Renacimiento (siglos XIV-XV) para asistir a la reaparición del sistema democrático-oligárquico con las ciudades-estado mediterráneas, como la República de Venecia, o Génova, en las que funcionaba un Senado censitario al estilo greco-romano, dominado por los mercaderes. No fueron democracias.

Un corto paso: la Revolución Inglesa

En el siglo XVII la Inglaterra de Marlowe, Shakespeare, Hobbes, Locke, Milton, Newton... vivió un largo proceso revolucionario contra la monarquía absoluta, que representaba los intereses de la alta nobleza: el rex est lex, es decir, el Trono acumulaba los poderes moderador, ejecutivo, legislativo y judicial. Este sistema fue contestado violentamente por la emergente burguesía, muy poderosa económicamente pero sin capacidad de participar en las decisiones políticas y que, además, mantenía los dispendiosos gastos de la Corona con sus impuestos. El conflicto generó el largo proceso de la Revolución Inglesa, con permanentes enfrentamientos militares. Inicialmente entre el rey Carlos y la alta nobleza frente a la alianza de la baja nobleza con la burguesía dirigida por Oliver Cronwell, quien tras una de sus victorias capturó e hizo decapitar al monarca. Sin embargo, el episodio no fue el final del conflicto, sino que este cubrió todo el siglo XVII y, a medida que la confrontación se desplegaba, emergieron otras fuerzas sociales con sus propios proyectos: los levellers o niveladores, artesanos y pequeño burgueses, comandados por Lilburne, que exigían lo que más adelante sería la democracia liberal, y también los diggers de Winstanley, que propugnaban un comunismo agrarista. Finalmente, ante el peligro que representaban Levellers y Diggers, la alta nobleza y la gran burguesía pactaron un nuevo sistema político: la monarquía constitucional, que destruyó a sangre y fuego a sus adversarios. Fue, pues, la primera revolución burguesa: nobleza y gran burguesía monopolizaron el Parlamento: sólo hablaban ellos.

Un paso largo: el nacimiento de los EE UU y las revoluciones de Francia

En 1770, las Trece Colonias inglesas establecidas en el norte de América proclamaron su secesión de la matriz Inglaterra y fundaron lo que serían los Estados Unidos. La nueva nación surgió como una República con un sistema «democrático» que inicialmente excluía a la mujer y, desde luego, a los nativos de aquel continente: las comunidades indígenas, con las que los usurpadores blancos sostendrían cien años de guerras. Fue un genocidio que ha permanecido impune. Esa nueva República nació directamente burguesa, es decir, liberal, y preñada de la teología protestante, especialmente la calvinista: el éxito en la tierra supone el éxito en el cielo, y ese «éxito» acabó siendo identificado con la riqueza. También anticipó lo que muy pronto en Europa sería el darwinismo social: la famosa «lucha de todos contra todos», prevista por Thomas Hobbes, y el «derecho» a la posesión de la riqueza por parte de «los más aptos », los más poderosos y los más astutos. Es decir, los peores.

La Revolución Francesa, iniciada con la toma de la Bastilla en 1789, dio un nuevo giro a la situación histórica occidental. Todavía resuena el célebre discurso de Saint-Just en el juicio para destruir el absolutismo: «Ciudadanos y ciudadanas, estoy aquí –dijo– para demostrar que un rey (se trataba de Luis XVI) puede ser juzgado». Danton postuló una democracia liberal estrictamente al servicio de la gran burguesía; Robespierre, un sistema de rasgos socialdemócratas, es decir, un reformismo social sin salirse de los márgenes del capitalismo; y Marat, el poder para el pueblo, sin distinciones. Instigado por el astuto Talleyrand, un general, Napoleón Bonaparte, asumió todos los poderes y se proclamó emperador de un nuevo imperio que conservó la ideología liberal (el capitalismo), pero, naturalmente, desterró la democracia. Las tensiones no cesaron y fue el desarrollo del Movimiento Obrero el factor que motivó el resurgir de la cuestión de la democracia que, uno de sus líderes, Pierre-Joseph Proudhon, hacía 1870 llamaba democracia integral (mientras, Karl Marx propugnaba el «comunismo estatalista»): un sistema que aceptaba la pequeña propiedad y se fundaba en la autogestión y el apoyo mutuo, fundamento este último de la teoría anarquista. El movimiento revolucionario obrero que dio lugar a la Comuna de París (1874) se fundó en aquellas ideas y, una vez más, la gran burguesía recurrió al ejército para aplastar la «democracia integral». Tras la masacre de 30.0000 comunards (hoy puede contemplarse el monumento erigido en su memoria en 1 cementerio parisino de Pére Lachaise), el general Adolphe Thiers lo explicó con una claridad salvaje cuando compareció ante el Parlamento para justificar la masacre por él dirigida: «señores diputados, estoy aquí para defender la libertad, pero no cualquier libertad; estoy aquí para defender la libertad de la propiedad contra la calle [el Movimiento Obrero] y el trono [la reacción aristocrática]». Pocas veces la historia se ha manifestado con tanta evidencia: él era el portavoz de la gran burguesía.

Paisaje en el siglo XX

Concebida como un hombre un voto (la mujer fue inicialmente excluida), la democracia se impuso en parte de Europa occidental como sistema político propio del capitalismo y sobre esa base se generó la democracia partitocrática (véase el lúcido trabajo del sociólogo alemán de principios del siglo XX Robert Michels: Los partidos políticos). Sin embargo, el Movimiento Obrero y las urnas, ahora democratizadas, amenazaban los intereses del sistema y sus burguesías, primero en Italia hacia 1920, y luego en EE UU y el resto del viejo continente hacia 1929, cuando el big crack capitalista estalló en Occidente. En EE UU, la inteligencia del presidente F.D. Roosevelt y las recetas intervencionistas en la economía del profesor británico J.M. Keynes, es decir, la socialdemocracia, salvaron el sistema, pero, en cambio, parte de la gran burguesía europea descubrió una nueva forma política de proteger sus intereses: el liberalismo abrió las puertas del fascismo y del nacionalsocialismo. Italia y Alemania fueron el banco experimental, con consecuencias funestas para el planeta: en 1939 estalló la 11 Guerra Mundial entre las dos formas de capitalismo, con la intervención marginal, pero efectiva, de la URSS aliada a las potencias occidentales.

Tras la derrota nazi y fascista, desde 194sla «democracia liberal» se extendió en el sector occidental del Viejo Continente (excepto en España y Portugal, donde perduraron formas fascistas). La expansión hacia el resto de Europa debió esperar a 1989-1990: el colapso de la URSS y con ella del sistema «estatalista» fundado políticamente en el partido único, llamado «comunista». Con la instalación del capitalismo liberal en los antiguos espacios soviéticos, las personas sensibles tuvieron ocasión de poder comprobar cómo nace el capitalismo, pues allí surgió de forma muy parecida a cómo lo hizo en Europa occidental, o sea, bajo los auspicios de las mafias y oligarquías (de hecho, es lo mismo) dominantes.

¿Mundo feliz, pues? Pues sí: mundo feliz, pero en la perspectiva de Aldous Huxley. El capitalismo reina en la Tierra. y con él, la hegemonía del liberalismo como corruptor de la democracia, una vez más, pero ahora, en el siglo XXI, expandida incluso por la vía militar (Afganistán, Irak...), porque bajo la máscara democrática, convertida en mera apariencia, lo que en realidad se instala es el sistema político que interesa al sistema, ahora la variante democracia neoliberal, con la hegemonía del capital financiero, un fascismo blanco o fascismo posmoderno, cuyo fundamento básico es el control de los medios de información/comunicación, que convierten al ciudadano/a en un mero espectador (véase Guy Debord, La sociedad del espectáculo; también los escritos de Noam Chomsky sobre el tema). Fascismo posmoderno, repito, que, de momento, ni quema libros ni los proscribe ni tampoco condena a los heterodoxos: basta con silenciarlos a todos. Para ello, los poderes liberal-democráticos mantienen los criterios del siempre oculto y ocultado Informe Lippmann.

El Informe Lippmann

Explica Chomsky que la función que ejercen los medios de información en la política contemporánea obliga a preguntarnos acerca de en qué mundo y en cuál tipo de sociedad queremos vivir los ciudadanos. Existen dos respuestas:

- aquel en el que la sociedad civil tiene a su alcance los recursos para participar significativamente en la gestión de los asuntos públicos, en un contexto con medios de información/comunicación libres e imparciales;

- aquel en que el Poder considera que la sociedad civil no debe interferir en su gestión, salvo en el acto de votar cada x años a sus «delegados».

Como ayer, hoy el Poder sigue actuando según las líneas maestras del célebre (y siempre ocultado) Informe Lippmann que, en 1968, el presidente de EE UU Lyndon B. Johnson encargó al afamado periodista Walter Lippmann, de origen judío-alemán. En ese informe, un equipo de sociólogos dirigidos por Lippmann introdujo el concepto del «arte de la democracia para fabricar consensos entre las élites del poder, modernas técnicas de propaganda para conseguir –dice el Informe– la aceptación ciudadana de incluso cuestiones que le son lesivas, pero que, previamente manipuladas, le son presentadas como necesarias y favorables». El punto de partida –sigue– es considerar que en la sociedad hay dos niveles: primero, el de los hombres de la «élite sabia» (textual), la cual analiza, toma decisiones, las ejecuta, las controla y dirige, tanto en el ámbito político como en el económico; segundo, el «rebaño descarriado» (textual en el Informe), es decir, la población civil, frente a la cual «la élite debe proteger los intereses de la nación» .

Con evidentes raíces en el pensamiento y la práctica de Goebbels, jefe de propaganda en la Alemania nazi, el Informe Lippmann considera que a la sociedad civil se le debe «ofrecer algo»: la fabricación de consensos, fundados en opiniones previamente inculcadas por la masiva acción de los mass media. De ese modo, hacia el «rebaño» los medios deben potenciar el emocionalismo y el sentimentalismo, para combatir la funesta manía de pensar. Como afirma el sociólogo S. Lippset (estadounidense, desde luego) a la mayoría de ciudadanos se les debe tener sentados ante el televisor durante el mayor tiempo posible, para que puedan digerir sumisamente los mensajes que se les envían bajo apariencias y estéticas diversas, siempre buscando su pasividad.

En esa línea, la «élite sabia» debe cooptar a los intelectuales: se les compra si conviene. y a quienes no se venden, se les silencia. Al sistema le interesan sólo aquellos intelectuales que son ingenieros del consenso, o sea, «que sepan justificar incluso lo injustificable, como ocurrió con las intervenciones militares en Vietnam, Laos, Camboya...» (textual). Y aquí, añado yo: Líbano, la isla de Granada, Panamá, Afganistán, Irak...

Estimado compañero lector: este tipo de sistema –repito– es el fascismo posmoderno, operativo bajo la apariencia democrática y del cual hallaríamos variantes típicas en cada país. Suma y sigue, pues.